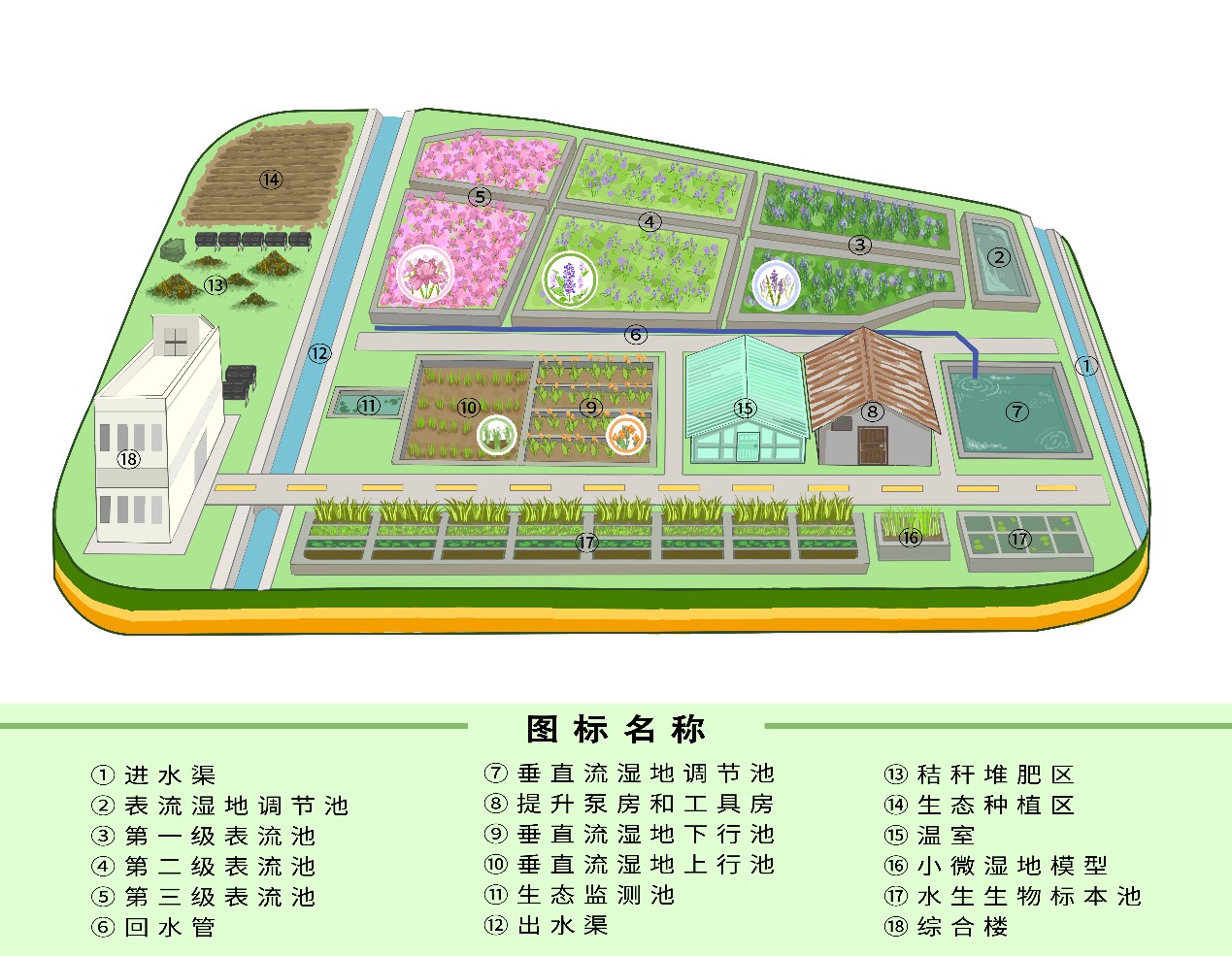

该基地是一个集水质净化、环境教育、科学研究与科普展示于一体的综合性生态平台。整个湿地系统划分为四大运行模块,系统性地模拟自然水体的生态净化过程,同时融合固体废弃物的资源化利用与公众生态科普教育等多重功能。

一、表流湿地模块

污水的净化流程始于“①进水渠”,污染水体从此进入表流湿地系统。在“②表流湿地调节池”中,水量得到初步调节,泥沙及大颗粒污染物得以沉降,为后续处理打下基础。

水体随后依次流经“③第一级表流池”、“④第二级表流池”与“⑤第三级表流池”三个净化池区。这些池体通过水生植物的物理过滤、基质的吸附作用,以及微生物群落的生物降解功能,共同去除水中的悬浮物、有机物与营养盐等主要污染物。

当进水水质较好时,经表流湿地净化后的出水可直接达标排放。

二、垂直流湿地模块

经过表流湿地初步净化后的水体,可进一步通过“⑥回水管”输送至“⑦垂直湿地调节池”,再由“⑧提升泵房和工具房”将水体提升至高位,为后续垂直流净化环节提供动力。

待处理的水体将首先进入“⑨垂直湿地下行池”,在重力作用下自上而下穿过滤料层,进入厌氧区,完成初步深度净化。随后进入“⑩垂直湿地上行池”,水体在此由下而上逆流通过好氧层,实现厌氧-好氧交替处理,进一步去除难降解污染物。

整个过程中,“⑪生态监测池”实时记录与分析水质变化,确保处理过程稳定高效。最终,达到回用标准的清水进入“⑫出水渠”排出。

三、循环利用区

湿地系统每年将收割的大量秸秆与校园内部分有机垃圾,在“⑬秸秆堆肥区”进行资源化处理,制成有机肥料。该肥料被广泛应用于“⑭生态种植区”的蔬菜栽培及“⑮温室”的科研作物育种实验,实现废弃物的绿色再利用与生态闭环管理。

四、教学与科普演示平台

为增强公众环境意识与高校生态教育功能,湿地配套建设了多个教学与展示场所。其中,“⑯小微湿地模型”以简洁直观的方式展示湿地系统构造与运行机制;“⑰水生生物标本池”为学生与参观者提供近距离观察水生生物的机会;“⑱综合楼”承载着湿地的智能化管理、教学培训、科普展示、实验研究等多重职责,是基地的“大脑中枢”。